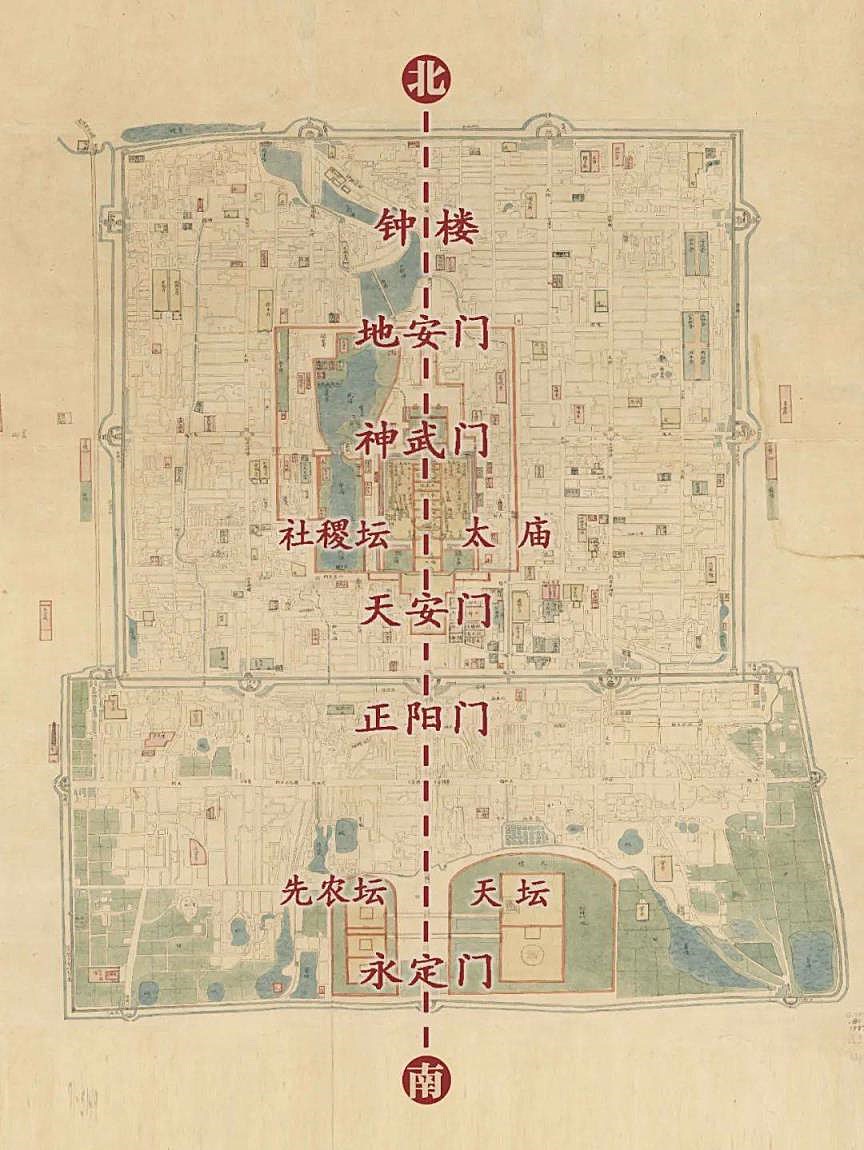

7月27日,在印度新德里召開的聯合國教科文組織第46屆世界遺產大會通過決議,將“北京中軸線——中國理想都城秩序的傑作”列入《世界遺產名錄》。至此,中國世界遺產總數達到59項。

申遺文本這樣描述北京中軸線的遺產價值:以其宏大的規模、均衡的規劃格局和組織有序的城市景觀,成為中國傳統都城中軸線發展至成熟階段的傑出範例,也是中國現存最為完整的傳統都城中軸線建築群。

申遺文本這樣描述北京中軸線的遺產價值:以其宏大的規模、均衡的規劃格局和組織有序的城市景觀,成為中國傳統都城中軸線發展至成熟階段的傑出範例,也是中國現存最為完整的傳統都城中軸線建築群。

北京中軸線縱貫北京老城南北,15處遺產構成要素如顆顆明珠彙聚。本文細數這15處遺產構成要素,帶您領略綿延不絕的歷史文脈。

鐘鼓樓

鐘樓位於北京中軸線北端,是北京老城內城市肆區域的標誌建築。鼓樓、鐘樓南北縱置,兩座建築之間由一長方形廣場連接。明清時期,鐘鼓樓承擔著城市計時與報時功能,為重要的城市管理設施,見證了中國古代鐘、鼓報時的傳統生活方式。兩座建築氣勢恢宏,是北京中軸線的重要景觀視點。

萬寧橋

萬寧橋,又稱後門橋、地安橋,修建于元世祖至元二年(1285年)。橋下便是澄清閘的上閘,元代漕運的終點。通過提放水閘,以過舟止水,保證南來糧船直駛大都城內。南北跨越於玉河水道之上,萬寧橋由橋體、燕翅、鎮水獸、澄清上閘遺存構成。橋體為單拱石橋,橋面兩側各設16根望柱,橋體兩側設石砌駁岸,駁岸上設鎮水獸。

萬寧橋是北京中軸線上最為古老的橋樑,其位置及承擔的交通功能歷經7個世紀始終未變,為元大都、明清與當代北京城中軸線的疊壓關係提供了重要的物質實證。

景山

景山為明清兩代皇家御苑,其與故宮共同組成的佈局關係,展現出中國宮苑傳統規劃理念。建築群平面呈形態規整的長方形,以院牆圍繞,可分為南北兩個區域。南部以山體為主,山形高聳峻拔,山脊上以中軸線對稱建有五亭,山體以南沿中軸線自南向北依次建有景山南門和綺望樓。萬春亭為五亭中最為高大、建築形制等級最高者,位於正中山頂,這裡也是北京中軸線上的制高點與重要景觀視點。北部區域居中建有壽皇殿建築群,南端東、西、南三座牌樓與南琉璃門圍合而成禮儀前導空間,其後有內外兩重院落。

景山及其獨特的園林景觀,兼具禮儀祭祀和人造山體以登高游賞眺望全城的雙重功能,為明清國家禮儀傳統提供了見證。

故宮

故宮曾為明清兩代的宮城,是中國皇家宮殿建築的傑出典範。其與北京老城的位置關係反映出中國古代都城“擇中立宮”和“象天法地”的規劃理念。故宮以中路為中軸線,東西分為五路建築,南北可分為外朝區和內廷區兩大區域,建築形制最高、功能最為重要的建築均位於中路。

故宮是明清時期皇家舉辦國家慶典、處理政務和生活起居的場所,見證了中華文明多元一體格局的發展。1925年,故宮博物院的成立則標誌著北京中軸線公眾化進程的重要節點。

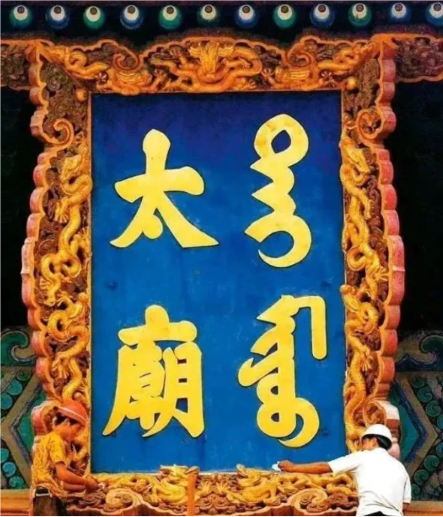

太廟

太廟位於故宮東南側,其與社稷壇以北京中軸線嚴整對稱的規劃格局體現了《考工記》所載“左祖右社”的理想都城規劃範式。

太廟坐北朝南,由內外兩重垣牆圍合成環模式長方形院落。主要祭祀建築均位於內垣,居中對稱分佈。坐落於三層須彌座臺階上的享殿為明代建築遺存,採用官式建築的最高形制,代表了明清皇家建築藝術的最高成就。

太廟作為明清兩代皇家祖廟,是中國祖先崇拜文化傳統的物質載體,是重要的國家禮制建築,也是中國現存最完整、規模最大的皇家祖先祭祀建築群。現今,太廟作為北京市勞動人民文化宮正式對外開放。

社稷壇

社稷壇位於故宮西南側,其與太廟以北京中軸線嚴整對稱的格局體現了《考工記》“左祖右社”的理想都城規劃範式。與太廟規劃格局相對,社稷壇由內外兩重壇牆圍合成環模式院落。內壇為禮儀祭祀空間,中央為祭壇。社稷壇是中國現存最為完整的古代皇家祭祀太社(代表土地)和太稷(代表穀物)的祭壇,反映出中國傳統文化中對國土的認識和崇拜,以及祈求國家政權與疆土永固的願望。社稷壇作為北京第一處轉變為城市公園的皇家建築,展現出北京中軸線公眾化的轉變歷程。

端門

端門位於故宮南側,天安門北側。端門構成明清兩代進出宮城前導性禮儀建築序列,為朝堂空間的一部分。端門由城台和城樓組成,建築形制和體量與天安門城樓基本相同。兩者一同以其高大的形體和端莊的風姿,烘托出皇城與宮城軸線建築的威嚴和神聖。 天安門

天安門

天安門位於端門以南,外金水橋以北,面朝天安門廣場。天安門以城樓為主體建築,城樓北側設一對華表,城樓南側設石獅兩對、華表一對,均以北京中軸線東西對稱分佈。天安門是明清時期頒佈詔令及現代舉行重大國事活動的場所,至今仍承擔著重要的禮儀功能。1949年10月1日,中華人民共和國開國大典在天安門舉行,標誌著中華人民共和國的誕生。

外金水橋

外金水橋位於天安門南側,縱跨于東西向的外金水河上,共有7座橋體,以北京中軸線對稱分佈。居中5座橋體分別與天安門城樓的5個門券相對,東西兩側兩座橋體分別與太廟、社稷壇的南門相對。外金水橋是明清兩代由皇城通向南郊祭祀的必經之路,也是如今國家舉辦重大慶典活動的禮儀空間,始終承擔著重要的禮儀功能。 天安門廣場及建築群

天安門廣場及建築群

天安門廣場及建築群位於北京中軸線的核心位置,已成為國家活動和人民文化活動、大型慶典活動的舉辦地,自形成至今始終是國家禮儀文化傳承的見證。

天安門廣場及建築群由天安門廣場、人民英雄紀念碑、毛主席紀念堂、人民大會堂、中國國家博物館共同構成。其規劃格局尊重並延續了北京中軸線居中、對稱的佈局原則,建築與景觀展現出中國20世紀中葉公共建築對民族風格的探索與創新,是中國城市規劃和建築發展的里程碑。在規劃佈局上,為展示闡釋中華文明發展歷程的中國國家博物館,選址中軸線東側,位置與祭祀祖先的太廟對應;而作為全國人民共商國是、舉行國事外事活動場所的人民大會堂,選址於中軸線西側,與中國國家博物館均衡對稱,又與具有國家象徵含義的社稷壇對應。

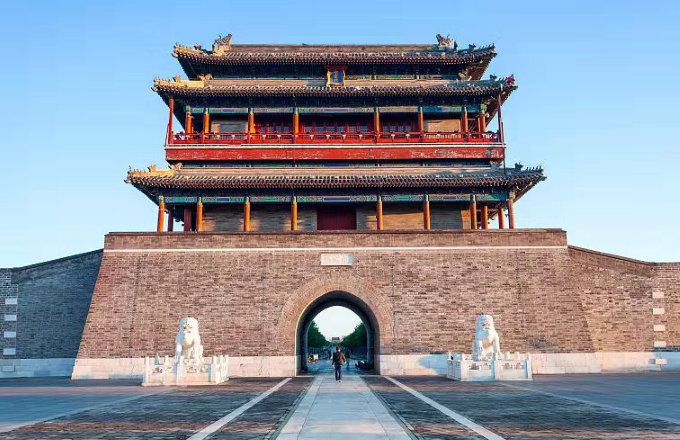

正陽門

正陽門位於天安門廣場南端,由縱置的城樓與箭樓兩座高大建築構成,城樓居北,箭樓居南。作為明清兩代北京內城正南門,正陽門是北京老城中規模最大、形制等級最高的城門建築,見證了中國傳統城市管理方式,也是登高眺望天安門廣場及建築群和北京中軸線南段的重要景觀視點。 天壇

天壇

天壇位於北京老城外城東南部,北京中軸線東側,與先農壇在位置與規劃格局上呈東西對稱,突顯出中國傳統都城規劃對禮儀的尊重與強調,是中國現存規模最大、保存最為完整的明清皇家祭天建築群。

天壇是中國古代皇家祭祀建築的傑作,承載著明清兩代國家祭天禮儀與文化傳統。其由內壇和外壇兩部分組成,兩重壇牆為北圓南方,北側轉角為圓弧形,南側為直角。內壇是祭天禮儀的核心空間,以東西隔牆為界限,分為南北兩個壇域,通過丹陛橋構成南北主軸線,連接南北壇域。南部壇域以圜丘壇建築群為核心,北部壇域以祈穀壇建築群為核心。 先農壇

先農壇

先農壇位於北京老城外城西南部,與天壇以北京中軸線呈東西對稱佈局。其由內壇和外壇組成,內壇祭祀建築包括先農壇祭壇、耤田、觀耕台與太歲殿建築群。外壇設有神祇壇、慶成宮。先農壇作為現存中國古代規模最大的皇家祭祀農神之所,展現出中國傳統社會對農耕文化的尊重,承載著明清兩代國家祭祀先農的禮儀傳統。 中軸線南段道路遺存

中軸線南段道路遺存

中軸線南段道路遺存是分佈于正陽門至永定門的3處居中道路遺址,自南向北分別為,永定門北側石板道遺存、永定門內中軸歷史道路遺存和珠市口南中軸道路排水溝渠遺址。北京中軸線南段居中道路是明清兩代國家禮儀活動的必經之路。現已發現的遺址以物質實證真實地展現出明代以來南段居中道路的位置、走向、工程構造和不斷傳承沿用的歷史,見證了北京中軸線延續至今的國家禮儀文化。

永定門

永定門是北京中軸線南端點的標識,曾為北京老城外城正南門,見證了明清城市傳統管理方式。現存永定門為2005年嚴格遵循中國文物保護原則重建完成的地標性建築,它由重建的城樓和甕城地面標識組成。重建後的永定門城樓和地面標識,形象地標識出北京中軸線南端點的位置,展示出永定門的歷史形制和傳統工藝做法,成為眺望北京中軸線南段的重要景觀視點。

北京中軸線,宛如一幅徐徐鋪開的歷史畫卷,展現了極致的對稱之美,代表了中華文明在城市規劃建設上的偉大創造與傑出才能,也是中國人民智慧的結晶和寶貴的文化遺產。