◎拿破崙的雄心壯志

當拿破崙自稱法蘭西皇帝,從許多跡象都透露出他想要成為

奧古斯都到查理曼大帝遺產的「後繼者」,在軍事上無法與拿破崙抗衡的弗朗茨二世(Franz II)只好退讓出神聖羅馬帝國的皇位,然而他仍透過保有「奧地利的皇帝Kaiser von Österreich」一職,向拿破崙進行無言的抗議,同時也讓哈布斯堡王朝持續保有皇帝的虛榮,殘喘哈布斯堡王朝殘餘的榮光……奧地利帝國這個國家,便是在這樣奇特的背景下誕生。

◎局勢不穩

然而這一個國家,只是一連串

哈布斯堡王朝統治領土的集合體,整個國家既少有共同的民族意識,在政治上也少有直接的聯結,他們之間最顯著的關係,只是因為同為哈布斯堡王朝所統治。由於這個龐大王朝本身的複雜性,也就造成了其內部的不穩定,促成日後奧地利帝國轉化為雙元帝國的緣由,

奧地利帝國內部的族群危機,早在1848年的革命中就已展現出其破壞性的威力。

◎奧匈帝國誕生

嚴格地說來,奧匈帝國並非一個國家,而是

兩個國家共戴一君。這一個政治性的緊密聯盟,是在共同君主與不同政府的統治之下的政治合眾國而已,兩國各自保有各自的議會與憲法,唯外交政策採取一致。這兩個國家政府均由皇帝及其帝國政府(該政府由奧地利與匈牙利這兩個政府各派三名代表組成)統轄,皇帝在法理上擁有至高無上的權力,並掌握著帝國軍隊與外交政策。

冷知識長常識

俗稱為奧匈帝國Österreich-Ungarn的國家,有個落落長的正式稱呼:

「帝國議會所代表的王國和領地以及匈牙利聖史蒂芬的王冠領地Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und die Länder der heiligen ungarischen Stephanskrone」,簡稱為「議會王國與匈牙利王國」。

上圖為奧匈帝國的國徽

上圖為奧匈帝國的國徽

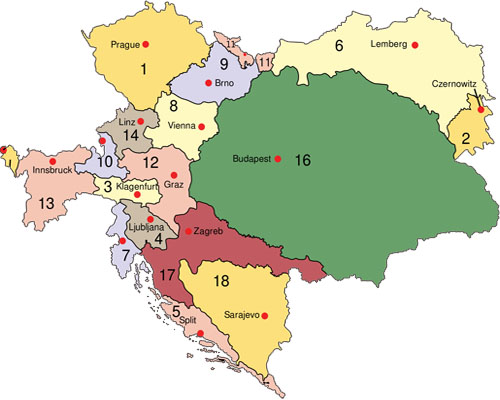

◎帝國內部的疆界

以萊塔河(Leitha)為天然界線,分為:

=奧地利的部分=

內萊塔尼亞(Cisleithania),正式名稱為「帝國議會所代表的王國與領地」。

=匈牙利王國的部分=

外萊塔尼亞(Transleithania),正式名稱為「聖史蒂芬的王冠的領地」。

此外,還有一個既非奧地利所領有,也非匈牙利王國領有的波士尼亞和黑塞哥維納,該省份係由帝國直轄的省份,並且由兩個組成國共統管理。

◎利益帶來的危機

對於這樣一個先天不良的國家來說,在外交上本來應該很謹慎才是。但是由於奧匈帝國不斷地追求其在多瑙河地區的利益,因而與對巴爾幹同樣有野心,且以斯拉夫民族大哥自居的俄羅斯帝國便產生了難以避免的衝突。終於,1914年塞拉耶佛Sarajevo的幾聲槍響,挑起了第一次世界大戰,也讓這個脆弱的國家,經受了強大的打擊;在事件中、奧匈皇太子斐迪南大公Archduke Franz Ferdinand被塞爾維亞黑手黨的民族主義激進分子加夫里洛•普林西普Gavrilo Princip刺殺,引發了第一次世界大戰。

◎第一次世界大戰期間

奧匈帝國在戰爭期間屬於和德意志帝國同一戰線的中央同盟國Mittelmächte陣營,戰爭期間、奧匈帝國的政局空前動盪,由古老的皇室聯姻合併而來的舊帝國終究抵不過境內獨立運動的風起雲湧民族主義的騷動與漫長戰爭的影響,奧匈帝國日趨崩潰。到了1918年夏季,戰事對同盟國越來越不利,更使得仍保持對帝國效忠的少數民族,開始考慮他們自己的利益。特別當同盟國當中,實力最為堅強的德意志帝國也轉趨弱勢,其他苦撐待變的同盟國也自知情況不利之後,這些少數民族便改變了其原本對於帝國的效忠,轉而接納起協約國所宣揚的民族主義。

這樣的困境,導致了1918年9、10月的獨立潮,也迫使奧匈帝國於1918年11月3日向協約國達成停火協議。然而戰爭的結束,仍舊挽舊不了奧匈帝國的存續,在

獨立潮中獨立的地區紛紛取得國際的承認,飽受重創的奧匈帝國既無力收復這些地區,於是便喪失了他們的統治權。此後,奧地利與匈牙利的人民又掀起了革命,將君主國改為共和國,哈布斯堡王朝從此被驅逐出奧地利與匈牙利,而擁有廣大領土與複雜民族的

奧匈帝國,也就因此覆滅、解體分裂為11個國家。

維也納咖啡館

維也納咖啡館

「我不在家,就在咖啡館,如果我不在咖啡館,那人就在往咖啡館的路上。」這句維也納名言體現著當地人對咖啡館的摯愛。2011年聯合國教科文組織將維也納咖啡館文化Viennese Coffee House Culture列為

「非物質文化遺產」和巴黎左岸拉丁區的咖啡館文化,並列為歐陸兩大咖啡館文化。

◎咖啡,是一種精神上的象徵

維也納人認為,咖啡館文化代表城市裡人們的一種生活態度。咖啡是維也納人津津樂道、也頗為自豪的特產,甚至把它和音樂、華爾滋相提並論,稱為「維也納三寶」。有人說,維也納是

「五步一咖啡」,也許是誇大之辭,但維也納咖啡館數量之多卻是事實,在「音樂之都」的空氣裏,不僅流動著音樂的韻律,而且彌漫著咖啡的香氣。不過,坐在維也納的老咖啡館裡喝一杯咖啡,才知道維也納咖啡文化不只是一杯咖啡、一份糕點,咖啡館是讓人舒舒服服地消磨時間的地方,難怪有人形容:

在熱鬧咖啡館裡,你可以獨處,卻不會寂寞。

◎老派咖啡館之必要

維也納人不喜歡現代連鎖店的外帶咖啡。老式維也納咖啡館的顧客其實大半是維也納本地人,他們喜歡到老式咖啡館,

點一杯咖啡,悠閒地看報紙,或是和朋友小聚。咖啡館都有自己的烘焙屋,精緻的糕點種類甚多,進門處就是擺滿蛋糕和水果派的玻璃櫃,光是看著就讓人垂涎三尺。

許多老式維也納啡館都有百年以上的歷史,維也納咖啡館文化的興盛,可以說是在19、20世紀交會之際。當時,

咖啡館是維也納藝術、政治、文化生活中心,維也納的藝術家和文人甚至政要,都喜歡坐咖啡館。知名的象徵主義藝術家克林姆特(Gustav Klimt)、表現主義畫家柯科希卡(Oskar Kokoschka)和作曲家雷哈爾(Franz Lehar)、弗洛伊德、錫安主義創建人赫茨爾(Herzl)和哲學家維特根斯坦(Wittgenstein)都是咖啡館的常客!

有一個故事,講述的是作曲家布拉姆斯(Johannes Brahms)和對手布魯克納(Anton Bruckner)在咖啡館的一次交鋒。當時,布魯克納坐在一張單獨的桌子上,點了一杯加起泡鮮奶油的咖啡。布拉姆斯高聲叫道,「你和我,可能也就只有這麼一個共同點。」時光也許一去不復返了,但是,往事依然難忘。每次,一想到列寧、托洛斯基(Trotsky)也是「中央咖啡館Café Central」的常客,美味可口的蘋果派(apple strudel)好像就更有政治的口感了。

◎好情調與老規矩

維也納人以咖啡館的溫馨為榮。去星巴克,你也可以斜靠在沙發上,但是,與星巴克不同的是,維也納的咖啡館對客人有更多的要求。從點咖啡開始,你好像就能感受到一種壓力:傳統上,服務員一般都在同一家咖啡館工作多年,他們說了算。這一點,還真需要一段時間才能適應。有些服務員很熱情,有些看上去卻更傲慢、甚至無理。但是,和服務員打交道,不要灰心、更不要放棄,很快,你就會收到回報。

住在維也納「等到服務員記住你喝咖啡的個人口味時,你就被接受了。」

莫札特巧克力

輕輕撕開錫箔紙的包裹,一顆渾圓的莫札特巧克力滾出來,心中的小星星一瞬間演奏了起來,隨著第一樂章的稚氣的旋律搖擺,拿起巧克力,一口咬下,豐富的變奏繼續演繹著他的風味,內裡的杏仁糖和包裹在外的香甜巧克力,在口腔融合,香脆甜心與馥郁外衣,共舞著輕快的旋律。莫札特不做巧克力,但是只有他的樂章可以跟莫札特巧克力一起「淨化心靈」。

◎永不過時的莫札特音樂

莫札特的音樂往往具有在瞬間抓住我們注意力的獨特魅力,一旦接觸了,任何人都難以抗拒。對現代人來說,莫札特的音樂甚至還多了「淨心」的功能,愈是處在紛擾的社會氛圍裡,聽聽莫札特的作品,就愈能創造

反璞歸真的心靈空間。莫札特的音樂幾乎是一聽就不會忘記,能夠激起聽眾內心的情感、安撫我們的內心,讓人感到快樂又滿足。

這跟莫札特的作曲方式有關,他的曲子就像在敘述一件事但同時又在試圖擾亂我們的情感,雖然一開始聽到可能會覺得有些不對勁,但是之中出現情感上的連結最後帶給我們的感覺都是好的。聽者在情緒上經歷了一段對話,內在心靈感到滿足還有喜樂,這大概就是是莫札特想要帶給聽眾的東西。

◎聽覺的乳酪蛋糕?

除了以音樂技巧的方式,還有其他方法可分析我們聽莫札特會感到幸福的原因,美國哈佛大學心理學教授平克(Steve•Pinker)認為音樂只是「聽覺的乳酪蛋糕」,以此解釋莫札特音樂帶給我們的喜悅感,他的音樂就像乳酪蛋糕一樣可以刺激、模仿我們的感官,感官已經幫助人類在險惡的環境中生存幾百萬年了,而現在刺激感官的方式則是在音樂廳裡享受音樂。

莫札特的音樂帶給我們的感覺就像是

聽覺上的「莫札特巧克力」。莫札特曾說:「對我來說,寫一首曲子,不過是瞬間的事。」能夠在短時間之內創作出一首首不朽名曲,想必莫札特確實充分發揮了自己的右腦功能。不容否認的,這的確需要一些先天潛能、以及絕佳的工作效率,但是在莫札特的音樂辭典裡,卻沒有「粗製濫造」的字眼,而他的音樂,也總是綻放著青春洋溢的光芒,那麼地可愛,那麼地純真無邪。

◎你以為莫札特是奧地利人嗎?

我們還是來說說一個令人沮喪的八卦吧:

莫札特不是奧地利人。奧地利人聽到應該蠻難過的,莫札特雖然出生於薩爾斯堡,但是當初薩爾斯堡並不屬於奧地利而是個獨立的總主教教區,由總主教治理 (莫札特曾經為總主教服務過)。反正在1805年薩爾斯堡教區劃歸給奧地利,當時莫札特已經過世14年了。另一個關於莫札特的傳聞則是他死時身無分文,照理講他很有錢但是在過世前幾年已經欠下大筆債務,因為對朋友太過慷慨而經濟拮据,當他過世時已經沒有任何積蓄,當時社會動亂不已,土耳其戰爭失敗、喜愛他的奧地利大公約瑟夫二世(Josef II)過世、維也納貴族紛紛回到自己的封地、還有妻子高額的醫藥費,都影響著莫札特的經濟,但是他堅持相信厄運很快就會過去,的確,如果他再多活幾年他的經濟狀況也許會好轉,因為早就有一些機會在等著他。

◎莫札特死於……?

最後當然不能不講到關於他被毒死的事,很多人以為莫札特是被他的大仇敵薩列里(Antonio Salieri)下毒殺害,薩列里是當時知名的義大利歌劇作家及作曲家,因為嫉妒莫札特的才能痛下殺手,這個傳聞是很好的電影題材,1984米美國導演福曼(Milos Forman)執導的知名電影《阿瑪迪斯Amadeus》就把這段故事納入,可是這件事一點事實根據都沒有,莫札特死因眾說紛紜但是最有可能死於風濕熱,最後心臟衰竭於1791年12月5日病逝,如果他活在現代可能以接種疫苗的方式治癒。

有關於他身後事的描述也是世人的猜測,我們對整件事情其實不甚了解,可以確定他是被葬在維也納郊區公共墓園裡,但下葬位置已經不可考,而且除了挖墳者之外沒有任何人在場,上述的埋葬方式完全是根據神聖羅馬帝國利奧波德二世(Leopold II)皇帝下達之有關葬禮的法令進行:公墓必須設在郊區;遺體必須裝在亞麻布袋裡埋葬;一個墓位裡可以有埋有多具遺體;葬禮不許有致詞;晚上六點後才可將遺體從教堂移到墓地等等。當時維也納85%的葬禮都是這麼進行,除了之後法令有些修改而有例外。

>點我進

巨匠旅遊「奧捷旅遊專區」